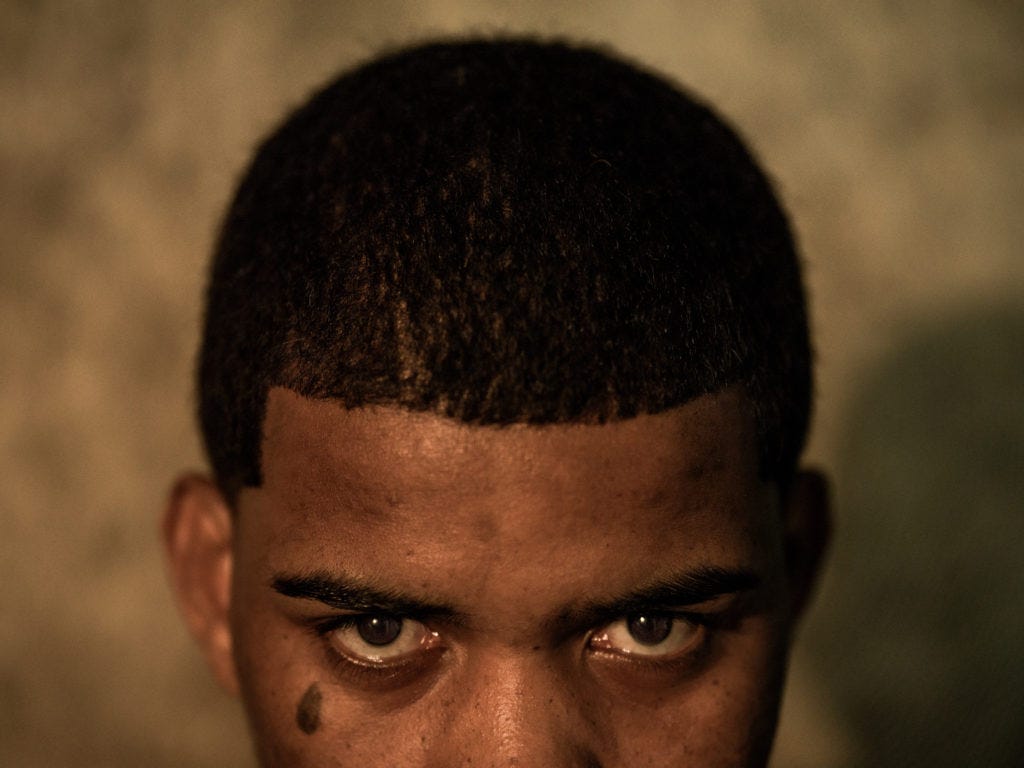

La Paradoja de la Salud Mental Masculina:

Los hombres se suicidan más, pero se deprimen menos, ¿Por qué?

Cada año, a nivel global, la mayoría de las muertes por suicidio, ocurren entre los hombres. Esta misma tendencia, se mantiene igual en el 99% de los países, excepto en China y en contadas zonas de la India. La persistencia de este fenómeno es tal, que el científico social Richard Reeves, ha afirmado que el principal factor de riesgo de suicidio es ser hombre.

En el mundo, de acuerdo a diferentes fuentes, entre el 67 y 70% de los personas que se quitan la vida son hombres. En América Latina, la diferencia es aun más marcada: entre el 79 y el 80%. En México la cifra se acentúa un poco más: de acuerdo a los datos oficiales, en 2023, se registraron 9.072 suicidios, 7.310 de ellos ocurrieron en la población masculina, lo que en términos porcentuales significa el 81%.

En el planeta, el suicidio ocurre 2 veces más entre hombres que en mujeres. En América Latina la diferencia es de 3 a 1 y en México ocurre 4 veces más. El doble que el índice global. Esta diferencia se ha incrementado sostenidamente desde hace tiempo. Sabemos, por ejemplo, que en México, en las últimas 2 décadas, el suicidio masculino, ha aumentado un 111%.

Para complicar aun más las cosas, los datos muestran un aumento pronunciado en el suicidio entre los niños y los adolescentes. De todas las franjas de edad, la que mas ha crecido en los últimos 10 años, es la de los menores de 17 años, reflejando una tendencia global. Algo extremadamente preocupante ocurre aquí. En la gráfica siguiente, se puede observar cómo, en cada grupo de edad, los hombres se quitan la vida en proporciones significativamente más altas que las mujeres. Sin embargo, entre los más jóvenes, la brecha comienza a reducirse.

Aun así, la diferencia no deja espacio para las dudas: el suicidio es un fenómeno que cada año, roba muchas más vidas entre los hombres que entre las mujeres.

Por otro lado, algo ha inquietado a los investigadores en los últimos años: ¿Por qué si el suicidio es tan elevado entre los hombres, simultáneamente hay menos intentos de suicidio y menos casos de depresión en esta población?

De acuerdo con los datos oficiales, cada año se reportan el doble de intentos de suicidio entre mujeres que entre hombres. Como puede observarse en la siguiente tabla, esta diferencia se mantiene constante en todos los grupos de edad:

Una brecha similar aparece en los casos de depresión: en todos los rangos etarios, las mujeres son diagnosticadas con más frecuencia que los hombres.

¿Por qué, entonces, los índices de suicidio masculino son tan abultados, si lo intentan con menos frecuencia y en apariencia padecen menos depresión?A este fenómeno se le ha dado el nombre de:

La Paradoja de la Salud Mental Masculina

Planteemos esta paradoja de una manera un poco más literaria y evidente: aparentemente, hay muchas más mujeres intentando dejar de vivir, pero muchos más hombres dejándolo de hacer. ¿Por qué?

Los psicólogos John Barry y Martin Seager nos cuentan que, en una conferencia en la que exploraban este fenómeno, una especialista explicaba —en tono jocoso— que quizá aquello se debía a que los hombres son mejores en cuestiones Do it yourself (hágalo usted mismo); es decir, que como los hombres suelen ser más eficientes al construir objetos y manejar herramientas, también son más efectivos al encontrar una solución técnica definitiva a este problema de querer dejar de vivir.

Es una broma, desde luego, pero nos da una idea de los prejuicios que suelen rodear a esta preocupante cuestión. Estos mismos prejuicios dominan nuestros espacios virtuales:

En los enardecidos murmullos del internet, la explicación que suele darse al fenómeno del elevado suicidio masculino es que los hombres se matan más que las mujeres porque no piden ayuda ni asisten a terapia. Esta afirmación se repite con tal insistencia que ha adquirido casi el rango de axioma.

Las cosas, sin embargo, están muy lejos de ser así de sencillas.

Me gustaría comenzar mi argumentación tocando este tema, para profundizar en una serie de mitos que rodean a la salud mental masculina y, al final, presentar una tesis distinta acerca de esta paradoja, una que comienza a ganar aceptación en ciertos sectores de la comunidad de especialistas:

No es que los hombres se depriman menos, es que hasta ahora hemos malinterpretado el sufrimiento masculino, y por lo tanto, lo hemos medido mal.

Pero antes de llegar ahí, es necesario analizar con más profundidad un mito que proyecta una gran sombra sobre la salud mental masculina:

Los Hombres No Piden Ayuda

Somos una sociedad que aun conserva muy frescos los vestigios del machismo, y de su lema “los hombres no lloran”. Por ejemplo, en una encuesta titulada La Caja Masculina: Un estudio sobre ser un hombre joven en Estados Unidos, UK y México, la organización Equimundo encontró, que, en el país, el 59% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo con la expresión:

“Mis padres me enseñaron que un hombre de verdad debe mostrar fortaleza, incluso si se siente nervioso o asustado”, y un 49% con la afirmación “Los hombres deben resolver sus problemas personales por sí mismos, sin pedir ayuda a los demás”

Es evidente que en México (y latinoamérica), la masculinidad se experimenta dentro de marcos muy rígidos, que en la práctica dejan poco espacio para explorar nuevas formas de ser hombre.

No obstante, argumentar que la causa primaria de los altos niveles de suicidio masculino, sea la terquedad a pedir ayuda, merece un análisis más profundo, porque, resulta sospechosamente simplista, además, es una narrativa, que inadvertidamente, carece de empatía y compasión:

Admitir que un hombre se quita la vida porque no pidió ayuda es una forma sutil de culparlo por su propia muerte; equivale a decirle: “si te hubieras animado a hablar, estarías vivo”. Es —tomando prestada una expresión muy usada en el ámbito de la justicia social— revictimizar a la víctima. También es una ofensa a su memoria, que no ofrece ni consuelo ni comprensión a quienes atraviesan el doloroso duelo por suicidio.

Recurrir a esta narrativa, enmascara las múltiples causas que llevan a un hombre a quitarse la vida, entre ellas, la soledad, las presiones económicas, los problemas familiares, las adicciones, los traumas, o la violencia cotidiana de vivir en sociedades flageladas por el crimen organizado.

Por otro lado, el hecho de que aun vivamos en sociedades en las que perduran modelos rígidos de masculinidad, no significa que los hombres con tendencias suicidas, no estén buscando, a su modo, ayuda.

En 2023, la especialista en suicidio masculino Susanna Bennett publicó un estudio global en el que examinó los obstáculos que enfrentan los hombres suicidas al intentar acceder a ayuda profesional. Los resultados ofrecen información valiosa que permite matizar la idea de que los hombres, sencillamente, se niegan a buscar ayuda.

En su investigación, la doctora Bennett encontró que, si bien una proporción considerable de hombres se muestra reticente a buscar apoyo, esta negativa no se debe, principalmente, a una suerte de masculinidad invulnerable. En cambio, descubrió que, entre los encuestados:

El 16% no busca ayuda por el “costo social”.

El 27% no accede por barreras estructurales

Y el15% tuvo experiencias negativas previas en terapia

Ese 16% es el grupo que encaja con mayor precisión en el arquetipo negativo que solemos tener de los hombres: machos silenciosos, incapaces de pedir ayuda. Sin embargo, al profundizar en esa cifra, el panorama se torna más complejo:

El 8% teme sufrir un daño en su valor social y en sus relaciones si busca ayuda. Al 5% le resulta vergonzoso hacerlo. Y un 3% opta por no pedir apoyo para no imponer una carga adicional a los demás.

No estamos ante el varón tóxico y arcaico, sino ante un hombre que experimenta un temor real de perder sus vínculos sociales si se muestra frágil. Y en ese 3% que reniega de la ayuda para no causar problemas, observamos al varón aferrado al rol de proveedor, cuyo lema es: primero los demás, antes que yo.

La Clase Social Importa

Somos una sociedad de clase media, cuyos salarios son mayoritariamente desmoralizadores. Es razonable suponer que haya una cantidad alarmante de hombres que no recurre a terapia, sencillamente porque no tienen la holgura económica para hacerlo.

En esa línea, la investigación de la Doctora Bennet encontró que el 20% de los hombres no busca ayuda debido a sus costos prohibitivos. Mientras que otro 7% no lo hace porque los servicios terapéuticos les resultan inaccesibles: no hay opciones disponibles, o su jornada de trabajo es incompatible con los horarios de atención.

Es probable que los hombres de clases con mejor poder adquisitivo no enfrenten estos obstáculos estructurales, o que al menos estén en mejores condiciones para sortearlos. No obstante, antes de caer en generalizaciones simplistas, podríamos averiguar si ellos, no asisten a terapia cuando lo necesitan, impulsados por sus creencias personales o debido a múltiples causas -como sospecho que sucede-, pero de momento no hay investigaciones que se enfoquen específicamente en los motivos de esta franja de la sociedad.

Lo que sí sabemos es que, para el grueso de los hombres, las razones para no buscar ayuda son múltiples: entornos poco favorables, presiones económicas, roles de género rígidos y escasa apertura a la vulnerabilidad.

De modo que, a nivel individual, es probable que un hombre experimente una confluencia de obstáculos que lo disuadan de pedir ayuda. En otras palabras, la investigación revela un escenario mucho más complejo que el simple: “los verdaderos hombres no piden ayuda”.

En ese sentido, podríamos argumentar, que no solo al individuo le podemos adjudicar las razones para no buscar ayuda; también podemos hacerlo a esa realidad estructural que algunos filósofos llaman capitalismo tardío:

Esa forma de capitalismo predatorio en el que vivimos, que ha creado una desastrosa precariedad laboral, que busca convertir todo en un producto listo para el consumo —incluida la salud mental—, que es hábil para producir riqueza, pero ineficaz para distribuirla, y que sistemáticamente excluye a la clase media y a la clase trabajadora.

Y también, por cierto, es necesario reconocer la falta de voluntad de la clase política, pues tal como señalé aquí:

Los gobiernos latinoamericanos mantienen en el abandono a los suicidas, particularmente a aquellos de los estratos más desfavorecidos. En México, donde el suicidio entre hombres ha aumentado más del 100% en las últimas dos décadas, el gasto público en salud mental es notablemente bajo. Aunque organismos internacionales recomiendan que México destine al menos el 5% de su presupuesto al ámbito de la salud mental, entre 2016 y 2023 el gobierno no invirtió más del 1.6%.

En otras palabras: Un suicida no busca ayuda no solo como consecuencia de su universo interno, sino también de las circunstancias materiales en las que coexiste: trabajos sin sentido, con jornadas agotadoras y salarios miserables, que dificultan enormemente la posibilidad de pagar un servicio de salud mental digno.

Ante esas condiciones, para muchos, la perspectiva de encontrar a un terapeuta calificado —algo que resulta evidentemente necesario en un suicida— se convierte en un lujo inaccesible para una abrumadora mayoría de la población.

Esta dinámica es trágicamente capturada en el testimonio de este joven brasileño:

“En mi país, este tipo de ayuda es difícil de conseguir, una buena aún más, y si no tienes dinero, cortarte la arteria es una solución barata y efectiva”

“Casos de Bajo Riesgo”

Regresando al ámbito clínico, resulta igualmente revelador que un 15 % de los hombres afirmaran haber abandonado la terapia debido a experiencias negativas previas.

Según Bennett, muchos de los encuestados reportaron haber acudido a más de un terapeuta, o haber probado distintos enfoques, sin obtener beneficios reales. Algunos incluso denunciaron actitudes ‘anti-masculinas’ por parte de los profesionales: se sintieron juzgados, incomprendidos o, en ocasiones, ridiculizados.

Un hombre austriaco de 40 años, que intentó quitarse la vida al menos dos veces, relató:

“Todos los terapeutas con los que hablé me dijeron que actuara como hombre, que madurara, o se burlaron de mí. Considero que la profesión de la psicoterapia está rota.”

Otros hombres señalaron que sus vivencias eran minimizadas por los terapeutas, como si las razones que los llevaron a buscar ayuda carecieran de importancia. Podríamos atribuir esta actitud a un prejuicio sexista, pero me parece igualmente probable que se trate de una suerte de miopía profesional: una incapacidad para reconocer o interpretar adecuadamente el malestar masculino.

Un estudio realizado en el Reino Unido en 2020, que analizó 1,516 casos de hombres que se quitaron la vida, encontró que el 82 % había recibido ayuda profesional entre una semana y tres meses antes del suicidio. El 91 % tuvo contacto con un servicio de atención primaria y el 50 % con un servicio de salud mental. Muchos de ellos fueron clasificados como casos de bajo riesgo.

Estos datos, además de matizar aun más la proposición de que los hombres se suicidan por no pedir ayuda añade una capa extra de complejidad: las fallas no solo están en el individuo, y en su contexto material, sino también en las dinámicas de la terapia.

¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué una proporción significativa de hombres que terminaron quitándose la vida fueron considerados de bajo riesgo? ¿Por qué su sufrimiento fue minimizado?

Lee la parte restante aquí:

Depresión Masculina: Entre el Silencio y la furia

Esta es la parte 2 de un artículo sobre la Paradoja de la Salud Mental Masculina: